こんにちは!資格マニア2年生のどどっちです。

先日、文部科学省認定の公的資格である「色彩検定」の3級を受験しました。

結果、一発合格。非常に簡単な試験でした。

この記事では、合格までに使用した参考書や難易度、独学・一夜漬けで合格できた勉強方法などをご紹介しています。

これから色彩検定3級を取ろうと考えている方や、試験に落ちてしまった方の参考になれば幸いです。

色彩検定とは!?

色彩検定は、色彩についての幅広い知識を証明できる「文部科学省後援の公的資格」です。

1990年に第一回試験が開催されてから、ファッションやデザインの分野ではとても有名な資格として知られています。

また色彩に関する資格試験としては最も歴史がある試験で、元々は文部科学省が認定する国家試験でした。

最近では建築や美容、ITなどの業界でも色彩の重要性が指摘されるようになってきて、人気が高くなってきた資格の一つです。

●3級の位置づけ

3級は、色彩検定の中で最も簡単な入門レベルの資格です。

●3級を受験している人

3級を受験している人は、主に学生です。

筆者が受験した際には学校の制服で受験している方も多く、高校生〜大学生の女性の受験者が多い印象を受けました。

●カラーコーディネータとの違い

色彩検定3級と似た資格に、「カラーコーディネーター検定試験」があります。

名前や主催団体が違うだけで学ぶことはほとんど同じですが、カラーコーディネーターの方がやや難易度が高めの試験となっています。

色彩検定3級の詳細

| 主催 | 公益社団法人 色彩検定協会 |

| 受験資格 | なし |

| 出題形式 | マークシート選択式 |

| 試験時間 | 70分 |

| 合格基準 | 70%前後(試験の難易度により調整有) |

| 試験会場 | 全国の主要都市で開催(年2回) |

色彩検定3級の難易度

色彩検定3級の難易度は、非常に簡単です。

中学生〜高校生でもほとんどの人が合格できる試験なので、社会人であれば誰でも受かるレベルの試験だと言われています。

色彩検定3級の合格率

色彩検定3級の合格率は、およそ70〜75%で推移しています。

高い合格率が、簡単な試験であることを物語っていますね!

色彩検定3級の試験範囲

色彩検定3級の試験範囲は、下記のようになっています。

- 光と色

- 色の分類と三属性

- 色彩心理

- 色彩調和

- 色彩効果

- ファッション

- インテリア

中学生〜高校生が習うレベルの、基本的な色彩の知識を問われる試験です。

一般常識で解答できる問題も多く含まれます。

色彩検定3級に”一夜漬け”で合格する勉強方法

3級は独学でOK!

3級の試験は、独学・一夜漬けで十分に合格することができる試験です。

ものすごく独学が苦手という方でなければ、特別に資格スクールなどに通って勉強する必要はありません。

テキストを一夜漬けで暗記して、短期間で合格するのがおすすめです。

勉強時間は1日〜1週間で十分!

3級は非常に簡単な試験のため、1週間程度の勉強時間を取れば誰でも簡単に合格することができるでしょう。

時事問題なども出題されないので、学校などで日頃から色彩やデザインの勉強している方であれば、ノー勉でも問題ないレベルです。

そういった方であれば、3級を飛ばして2級から受けるのがおすすめです。

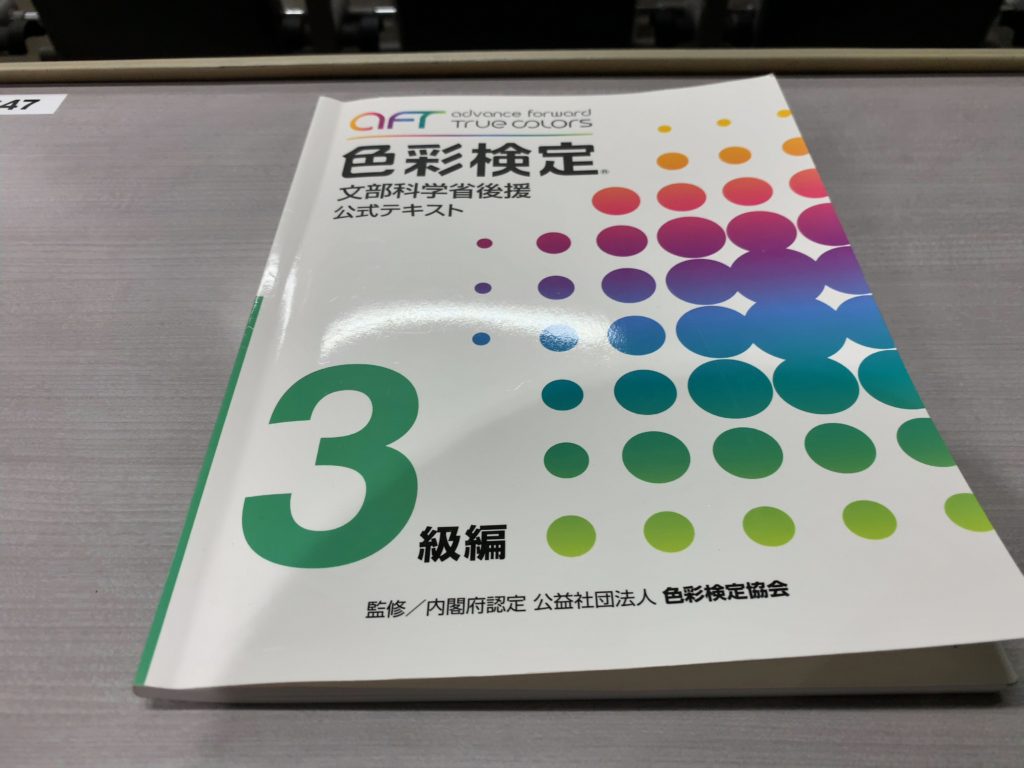

これで合格!色彩検定3級のおすすめ参考書

①色彩検定3級 公式テキスト

色彩検定3級で最もおすすめのテキストは、色彩検定を主催する「色彩検定協会」が発行している公式テキストです。

公式テキストというだけあって、試験範囲を完全に網羅した参考書です。

また、実際に試験に出題されるポイントを見やすくまとめてある点が非常に優秀です。

公式テキスト以外の参考書も何種類か出版されているようですが、特別な理由がない限りは公式テキストを利用することをおすすめ致します!

②色彩検定2級・3級 公式過去問題集

色彩検定3級は簡単な試験なので、問題集なしでも十分に合格することができます。

テキストだけでは不安という方は、合わせて同じシリーズの公式過去問題集を購入するのがおすすめです。

問題の傾向や出題パターンを覚えることで、合格に近づくことができるでしょう。

色彩検定3級に独学・一夜漬けで合格する4つのポイント

①「色名」は捨てる

色彩検定3級では、「桜色」「山吹色」などといったJISの慣用色を約60個覚えます。

色名を問われる問題は毎回5〜6問程度出題されていますが、捨ててしまっても問題ありません。

一夜漬けで全て覚えるのは難しく、狙った色名が試験に出題される可能性も低いです。勉強する時間が取れない方は、捨て科目にしましょう。

筆者が受験した際も、色名を一切覚えない状態で合格することができました。

②「色の3属性」を最初に覚える

勉強をする順番は、「色の3属性」を最初に覚えるのがおすすめです。

「色相」「明度」「彩度」の3属性を最初にしっかりと覚えることで、その他の単元の勉強を簡単に覚えることができます。

3属性を理解していないと、「色彩心理」や「色彩調和」の単元を覚えるのが非常に難しく感じることでしょう。

③「PCCSのトーン区分図」は頑張って覚える

明度と彩度のグループごとに色を分別した「PCCSのトーンの区分図」は、覚えるのが大変だけど出題される可能性が非常に高いです。

一夜漬けで受験する場合でも、頑張って覚えたいところですね!

またデザイン関連の仕事で働いている人の間では、知っているのが当たり前です。これからデザイン関連の仕事に就く予定のある方は、必ず覚えておきましょう。

④適当でもいいから解答しておく

色彩検定3級は、4択マークシート式の試験です。

問題を読んで答えが分からなかった場合でも、とりあえずマークだけしておけば、4分の1の確率で正解することができます。

適当でもいいので、選択肢のどれか一つには必ずマークしましょう。

色彩検定3級を取るメリット

色彩検定3級を取るメリットには、下記のようなものがあります。

- 大学、専門学校によっては、単位認定が受けられる

- 推薦入試、AO入試のアピールポイントになる

- 色彩の基本を学ぶことができる

色彩検定3級は、主に学生が取る資格として知られています。

そのため、取得するメリットを受けられるのは主に学生です。

社会人が転職活動などで資格をアピールするために使うためには、最低でも2級を取得するべきでしょう。

一般的に3級を取得しただけでは、ほとんど役に立たないと言われています。デザイン関連職に就職・転職する際には「履歴書に書いてあったら恥ずかしい」レベルとも言われていますね。

これから色彩を学んでいきたいという方や、学生の方にはおすすめの資格です!